LA RADIO DU COLLÈGE FOCH DE STRASBOURG

Le club radio est animé par Mme Cauchy, Mme Betty et M. Ambroise. Plusieurs projets sont déjà réalisés – sur le thème de la ville notamment – et vont être mis en ligne au courant du 2e trimestre. D’autres sont en cours de réalisation : une émission sur le thème de la réintroduction du loup et un programme autour de Thierry Suzan , grand reporter que les élèves de 3e1 ont suivi dans son expédition de septembre dans les îles australes de la Polynésie française.

Les membres du club radio remercient M. Lapasin, M. Larey et Mme Wilhelm qui ont soutenu ce projet et rendu possible l’acquisition d’un studio radio. Merci également à M. Meradji et M. De Andrade pour leur aide précieuse.

LES PODCASTS

- LE JOURNALISME À L’HEURE D’INTERNET ET DE L’IA

- LA VILLE FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS

- → La ville selon Guy Di Méo, géographe

- → Strasbourg face aux nouveaux défis

- → Notre collège bioclimatique

- SHOAH : QUESTIONS D'HISTOIRE, QUESTIONS DE MÉMOIRES

- → Épisode 1

- → Épisode 2

- → Épisode 3

- → Épisode 4

- → Compléments de programme

- GUERRE D'ALGÉRIE : DES RENCONTRES POUR COMPRENDRE

- → Souvenirs d'une famille de "PIEDS NOIRS"

- → L'album de Catherine Javaloyes

- → Le film amateur : un outil pour l'historien

- → Pour approfondir

- LES RENCONTRES DE 2021 : TROIS TÉMOINS, TROIS MÉMOIRES

- → Trois souvenirs de leur jeunesse : interview vidéo des témoins

- MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE : UNE ÉMISSION RADIO ET UNE EXPOSITION

- → Mémoires de la guerre d'Algérie : l'émission

- → Une exposition de l'ONAC

LE JOURNALISME À L’HEURE D’INTERNET ET DE L’IA

Qu’est-ce que l’arrivée d’internet dans les années 1990 a changé pour le journalisme ? Comment informer à l’heure des réseaux sociaux ? L’intelligence artificielle va-t-elle tuer le journalisme ? Quel avenir pour la presse papier ? Pour comprendre ces nouveaux enjeux, les élèves du club radio vous proposent une rencontre avec Antoine Bonin journaliste au DNA, membre de la Cellule enquête du journal et enseignant au CUEJ (Centre universitaire d’enseignement du journalisme).

Ecouter le podcast

LA VILLE FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS

La ville est au cœur de l’actualité : enjeux écologiques et sociaux s’y mêlent et la placent face à de nouveaux défis. Pour proposer ce grand dossier de Foch radio, nous avons travaillé avec Mme Betty, Mme Cauchy et M. Ambroise pendant deux trimestres. Elèves de 6e ou de 3e, nous avons unis nos compétences pour construire les trois volets de ce programme. Nous nous sommes retrouvés très régulièrement au CDI sur notre temps libre. Au menu : découverte du studio radio du Lycée des Pontonniers, prise en main du matériel acquis par le collège, préparation de la table-ronde avec les invités de la ville de Strasbourg (travail de recherches sur la ville, visite de l’expo. au 5ème lieu, micro-trottoirs et leurs aléas…) L’interview d’un grand professeur et le “focus” sur le projet réalisé dans le cadre du concours d’architecture Oscar complètent ce dossier. Nous remercions nos intervenants pour leur implication dans notre projet.

Le club radio en visite au 5e Lieu place de la cathédrale

LA VILLE SELON GUY DI MEO, GÉOGRAPHE

Guy Di Méo, un grand géographe français, spécialiste de géographie sociale et culturelle (Université Michel de Montaigne – Bordeaux III), rencontré grâce à une action proposée par M. Adloff, a répondu à nos questions. La ville plonge ses racines dans l’histoire ancienne de l’humanité, elle s’est toujours adaptée et doit à nouveau le faire, nous explique ce spécialiste.

STRASBOURG FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS

Une table ronde avec des représentants de l’Eurométropole

Si des villes nouvelles ont pu être créées, il faut, à Strasbourg, relever les défis du 21ème siècle au sein d’une ville historique. Pour répondre à nos questions, nous avons reçu Mme Jampoc-Bertrand, élue de l’Eurométropole en charge du renouvellement urbain, des aires d’accueil des gens du voyage et de la politique de la ville, et M. Emmanuel Mathieu chef de service à l’Eurométropole, en charge des gens du voyage à la direction des solidarités.

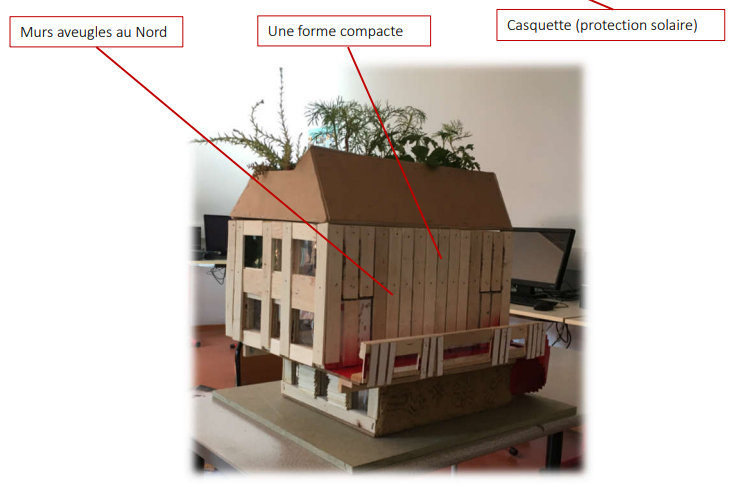

NOTRE COLLÈGE BIOCLIMATIQUE

Madame Vidoni et ses élèves parlent de leur victoire au concours Oscar

Avec leurs professeurs Mme Vidoni et M. Meradji, les élèves de 4e1 de l’année scolaire 2022-2023 ont réfléchi à ce que pourrait-être un collège parfaitement respectueux de l’environnement. Cette réflexion a été menée dans le cadre du concours transfrontalier Oscar, proposé par la Maison européenne de l’architecture, qui a distingué leur maquette. Pour comprendre leur démarche consultez le pdf et écoutez le podcast, réalisé de façon spontanée, dans les conditions du direct, au cours de la journée porte ouvertes du collège de juin 2023.

SHOAH : QUESTIONS D’HISTOIRE, QUESTIONS DE MÉMOIRES

Pour comprendre ce qu’est la Shoah et les mémoires qui lui sont attachées, le club radio du collège Foch de Strasbourg propose un programme en quatre parties.

Engagés dans l’opération « Classe média », les élèves de 3ème1 ont eu l’opportunité de rencontrer Pierre Nuss de France Bleu et d’être associés au programme « Circuit bleu – Rhin un Nüss ».

Ils ont ensuite constitué un « club radio », auquel certains de leurs camarades de 3e2 ont aussi participé. Les 12 élèves inscrits se sont réunis sur leur temps libre au CDI encadrés par Mme Betty, Mme Cauchy et M. Ambroise. Ils ont minutieusement préparé une émission de radio, enregistrée le 6 juin 2022 dans les conditions du direct dans le studio du Lycée des Pontonniers. Ils ont ainsi pu bénéficier des conseils de M. Galeotti, professeur-documentaliste au lycée et membre du CLEMI (Centre de liaison pour l’enseignement des moyens d’information).

Le thème retenu pour l’émission est en lien direct avec leur programme d’Histoire et prolonge plusieurs actions qui ont eu lieu dans l’établissement : exposition du Mémorial de la Shoah consacrée à la fin de la guerre, ateliers sur le génocide des juifs polonais, visite du camp du Struthof où une chambre à gaz a fonctionné.

L’émission a été enregistrée d’une traite, au cours d’une matinée banalisée. Il a fallu aux élèves beaucoup de concentration et de présence d’esprit pour se succéder rapidement aux micros, animer les échanges, lire en direct des textes littéraires et lancer depuis les consoles les sons préenregistrés : interviews, musiques, micro-trottoir, bande-son de film…

Plusieurs spécialistes ont participé à ce travail : Romain Blandre (professeur d’Histoire-Géographie,

professeur-relais au Centre européen du résistant déporté-camp du Struthof, correspondant académique pour le mémorial de la Shoah), Raïssa Smirnov (professeure de russe au Lycée des Pontonniers de Strasbourg), Raphaël Toledano (médecin et chercheur), Doris Engel et Astrid Ruff (musiciennes et spécialistes du yiddish) et Georges Federmann (psychiatre, cofondateur du cercle Menachem-Taffel). Le programme est jalonné de chants yiddish interprétés par Chava Alberstein. Il comprend aussi un passage de Different trains de Steve Reich (1988) ainsi qu’un d’un extrait du film Shoah de Claude Lanzmann (1986). Les lectures sont extraites de Vie et destin, le grand roman écrit par l’auteur soviétique Vassili Grossman rédigé entre 1948 et 1960.

Épisode 1 : définition de la Shoah ; les modalités de l’élimination physique des Juifs à l’ouest et à l’est. La culture yiddish. Lecture de la « Lettre à Vitia », extrait de Vie et Destin de Vassili Grossman, par Livia.

Épisode 2 : la Shoah en Alsace. La chambre à gaz du Struthof au service des recherches d’August Hirt, médecin nazi de l’université de Strasbourg.

Épisode 3 : la mémoire de la Shoah dans l’après-guerre et l’émergence du négationnisme. Texte de Vassili Grossman lu par Aurel.

Épisode 4 : lutter contre le négationnisme et l’oubli par des projets pédagogiques et culturels. La chambre à gaz du Struthof : les travaux en vue d’une nouvelle présentation. Lecture d’un extrait de Vie et destin par Louise.

Compléments de programme

Interview intégrale de Raphaël Toledano.

Georges Federmann et Doris Engel parlent des «stolpersteine », les pavés de la mémoire.

Lecture d’un extrait de Fais ta prière Shimon Levi, roman de Annette Fern (Doris Engel), par Elise. Interview de l’autrice.

GUERRE D'ALGÉRIE : DES RENCONTRES POUR COMPRENDRE

Après avoir, comme toutes les classes de 3e, visité au CDI l’exposition de l’ONAC (Office national des anciens combattants) « La guerre d’Algérie : histoire commune, mémoires partagées », la classe de 3e3, guidée par Mme Huber et M. Adloff a rencontré au CDI trois témoins de la période de la guerre.

Mme Javaloyès, fille de « pieds noirs » rapatriés, M. Ancelet, appelé affecté dans l’armée de l’air et M. Bronner (voir les rencontres de 2021 ci-dessous) ont discuté avec les élèves pendant 1h30.

Pour préparer ce travail, Amélie Kratz, doctorante en histoire et intervenante de l’association MIRA (Mémoire des Images réanimées d’Alsace), est venue présenter aux classes de 3e3 et 3e4 une passionnante réflexion historique autour des films amateurs tournés par des appelés en Algérie.

Nous présentons ici des interviews de Mme Javaloyès et de Mme Kratz. Ainsi qu’une une présentation d’images extraites des archives de la famille de Mme Javaloyès.

SOUVENIRS

D'UNE FAMILLE DE "PIEDS NOIRS"

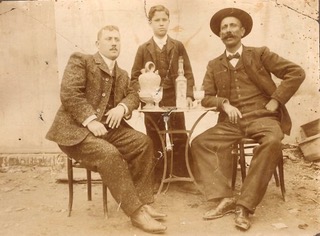

Catherine Javaloyès est née le 1 er décembre 1959 à Oran, ville portuaire au nord-ouest de l’Algérie. Sa famille est originaire d’Espagne du sud (Andalousie) et d’Italie du sud (Campagnie). Ses parents étaient agents E.G.A (Electricité et Gaz d’Algérie) à Oran. En Juillet 1962, la famille doit quitter l’Algérie pour la France. Elle vit en Alsace pendant plusieurs années avant de partir pour Montpellier. Catherine Javaloyès est bien connue au Collège. Comédienne et metteure en scène elle intervient au Collège pour les classes de 3e. Elle dirige la compagnie Le Talon Rouge.

Trop jeune pour avoir elle-même des souvenirs de l’Algérie, elle a souvent entendu ses parents en parler. Elle a aussi collecté les souvenirs de son frère et retrouvé dans les documents conservés par sa famille les traces d’une histoire maintenant lointaine.

Nous avons choisi d’évoquer avec elle trois souvenirs de sa famille :

– un souvenir heureux de l’Algérie de ses parents.

– un souvenir tragique de cette période resté dans la mémoire familiale.

– un souvenir de l’arrivée en France.

L’ALBUM DE CATHERINE JAVALOYES

LE FILM AMATEUR : UN OUTIL POUR L’HISTORIEN

Interview de Amélie Kratz, doctorante en histoire.

Quel est l’intérêt pour l’historien des films amateurs ?

Les films amateurs sont des « traces » de la vie privée qui permettent aux historien.ne.s d’accéder aux pratiques quotidiennes et intimes. Documentant les événements heureux dignes de constituer la mémoire familiale (fêtes, vacances, anniversaires, loisirs associatifs, etc.), ces sources montrent en réalité une forme de quotidien extra-ordinaire. Elles sont considérées comme des « contre-archives » en ce sens qu’elles apportent un regard différent sur l’histoire et sur la façon d’écrire l’histoire qui a beaucoup été conçue autour de récits nationaux émanant d’archives officielles écrites ou filmiques.

Qu’apportent ces films à la compréhension de la période de la guerre d’Algérie ?

Les films amateurs présents dans les fonds de la cinémathèque régionale MIRA proposent un regard ‘à hauteur d’hommes’ sur la guerre d’Algérie. Tournés par des appelés du contingent, ces sources ne montrent pas les combats. Au contraire, elles donnent à voir des moments d’insouciance et de légèreté qui contrastent avec les horreurs vécues et commises : la vie quotidienne à la base, les temps de repos, les permissions. La caméra amateur apparaît comme un moyen d’échapper à la réalité de la guerre. Ces images témoignent également d’une forme de curiosité pour un pays inconnu, teintée d’exotisme colonial. Le film amateur perpétue d’une certaine façon les rapports de pouvoir qui existent dans la société coloniale entre dominants et dominé.e.s.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les films montrés en classe qui sont disponibles sur la plateforme Rhinédits :

Défilé militaire et marché à Telergma :

https://rhinedits.u-strasbg.fr/w/index.php/Parachutistes_fran%C3%A7ais_%C3%A0_Telergma_(0003FH0011)

Visite officielle De Gaulle en 1958 :

https://rhinedits.u-strasbg.fr/w/index.php/De_Gaulle_en_Alg%C3%A9rie_(0003FH0009)

Indépendance de l’Algérie, scène de liesse à Alger en juillet 1962 :

https://rhinedits.u-strasbg.fr/w/index.php/Bas:Sc%C3%A8nes_de_liesse_%C3%A0_Alger_(0130FH0004)

POUR APPROFONDIR

Le site de la MIRA

https://www.miralsace.eu

Un documentaire

À l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, France 2 propose une série documentaire qui donne la parole sans tabou à tous les témoins de cette histoire.

LES RENCONTRES DE 2021 : TROIS

TÉMOINS, TROIS MÉMOIRES

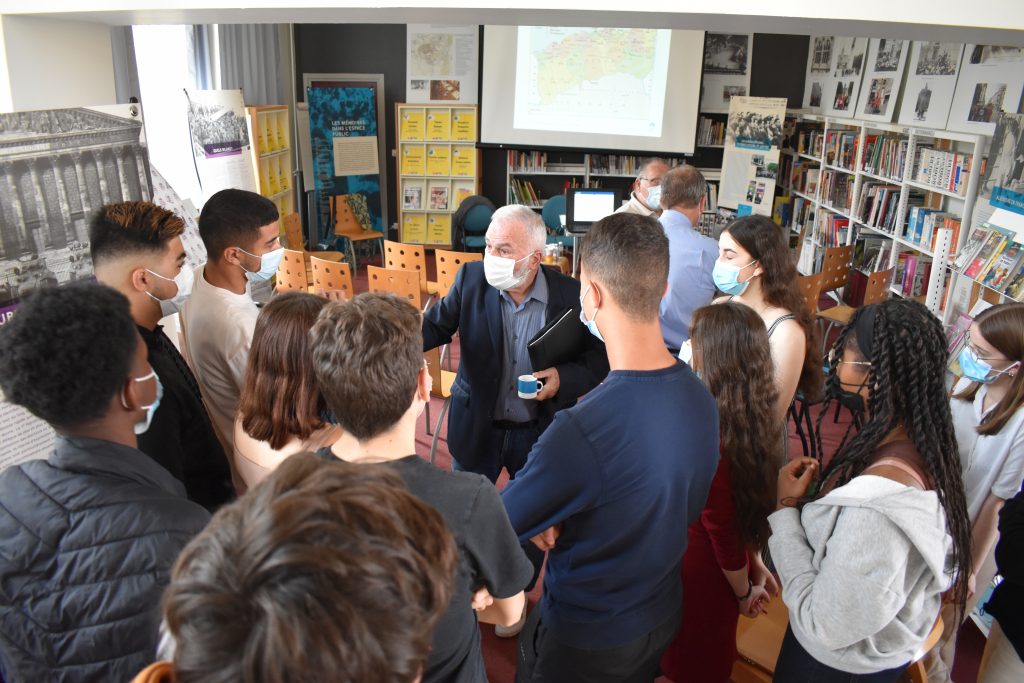

Le mercredi 9 juin 2021, au collège Foch, la classe de 3°3, encadrée par leurs professeurs d’Histoire-Géographie et de Français, M. Adloff et Mme Huber ainsi que par le professeur documentaliste, M. Ambroise, a bénéficié d’une rencontre exceptionnelle avec trois témoins de la guerre d’Algérie :

Monsieur Soufi, enfant de la guerre, Monsieur Bronner soldat appelé et Monsieur Pertusa, Français né en Algérie. Ils étaient accompagnés par Madame Lethenet de l’Office national des anciens combattants (ONAC), qui proposait cette action.

Nous nous sommes installés au CDI pour deux heures d’échange.

Tout d’abord, chaque témoin s’est présenté et a évoqué sa vision de la guerre d’Algérie. La classe était captivée par les récits et a même sacrifié une partie de sa récréation pour en apprendre plus. A travers ces témoignages nous avons pu percevoir la violence de cette guerre et la diversité des regards portés sur elle. C’était le sujet de l’exposition “Histoire commune, mémoires partagées” sur laquelle les élèves avaient travaillé au CDI la semaine précédent la rencontre (voir plus bas le site de l’exposition).

Texte Shinano Poret

TROIS

SOUVENIRS DE

LEUR JEUNESSE

INTERVIEW VIDÉO DES TÉMOINS :

A l’issue de la rencontre avec la classe de 3°3, nous avons accueilli les trois témoins pour leur poser trois questions. Nous avions préparé un petit studio avec trois affiches de l’exposition de l’ONAC comme décor. Nous avons installé la caméra sur un trépied et branché le micro. Nous avons choisi d’évoquer avec eux trois souvenirs :

– un souvenir heureux de l’Algérie,

– un souvenir de la guerre

– un souvenir de leur arrivée ou retour en France.

Le premier témoin est Laredj Soufi. Fan de Victor Hugo et enfant lors des faits, il raconte sa vision de la guerre à travers les yeux d’un enfant de 10 ans.

Nous questionnons ensuite Guy Pertusa, qui nous explique le point de vue d’un français né en Algérie.

Pour finir, Jules Bronner, un soldat français appelé pendant la guerre d’Algérie, nous dévoile comment il a vécu le conflit.

Les trois questions ont mené à des réponses bien différentes mais toutes très intéressantes, comme quoi un même événement peut être vu sous plusieurs angles.

Manteaux Nora, Busché Soline, Poret Shinano

MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE :

UNE ÉMISSION RADIO ET UNE EXPOSITION

En partenariat avec l’Office national des anciens combattants (ONAC), le collège a proposé aux élèves de 3e de mener une réflexion sur la période de la guerre d’Algérie (1954-1962). Cette action, mise en place en juin 2019, devait être reconduite en 2020. Le travail, a été préparé en cours d’histoire et de français, et a pris appui, au CDI, sur deux supports : une exposition de l’ONAC et l’enregistrement, dans les conditions du direct, d’une émission de radio (à écouter en cliquant sur le lien ci-dessous).

Avant d’écouter l’émission …

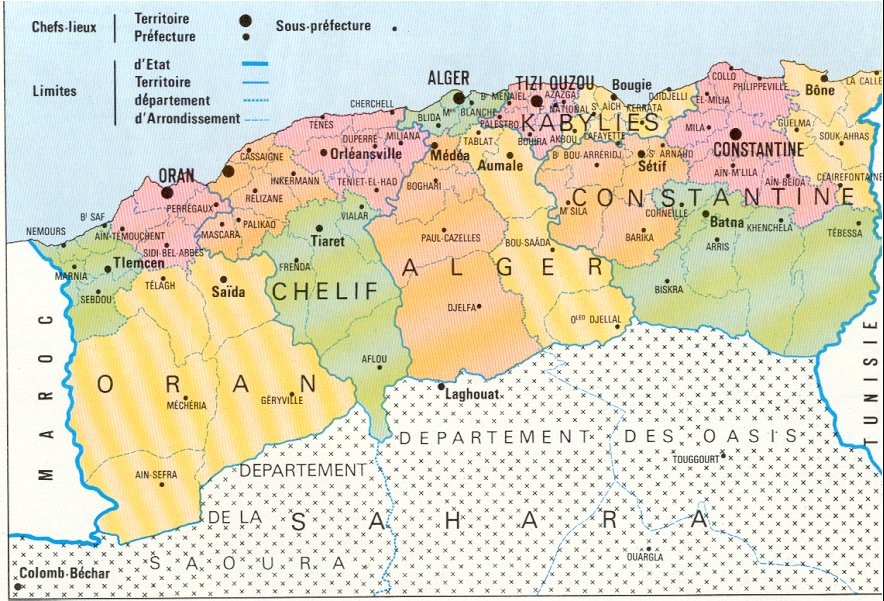

– consulter cette chronologie en image de la guerre d’Algérie

https://www.lumni.fr/jeux-educatifs/frise-de-la-guerre-d-algerie/index.html

– consulter la carte ci-dessous et les compléments de l’ONAC

https://www.onac-vg.fr/une-exposition-numerique-sur-les-memoires-de-la-guerre-algerie

MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE : L’ÉMISSION

CONÇUE ET CONDUITE PAR LES ÉLÈVES DANS LES CONDITIONS DU DIRECT

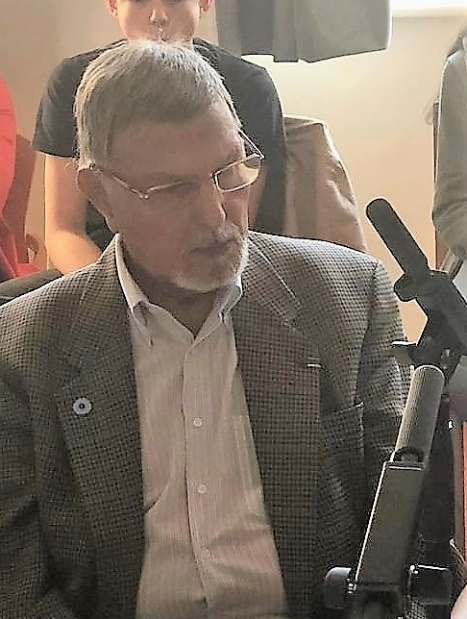

LES TÉMOINS

Ils étaient enfants en Algérie (Joseph Sellam, Laredj Soufi), appelé pendant les « événements » (Armand Fauth) ou membre algérien des forces françaises (Adda Taieb) ; ils ont confronté leurs visions de cet épisode lors de l’émission de radio animée par les élèves.

Accéder à la fiche biographique des témoins : le diaporama de ONAC.

ÉCOUTER L’EMISSION

De gauche à droite : Joseph Sellam, Laredj Soufi, Adda Taieb, Armand Fauth

CONTENU DU PROGRAMME

(* : mots figurant dans le lexique)

0-1.00 mn – Introduction et présentation de la musique du générique composée par le chanteur algérien El Hachemi Guerouabi.

1.04 – Présentation des témoins.

1.37 – Interventions dans le public : deux élèves exposent les raisons pour lesquelles ils sont présents.

2.30 – Point histoire n°1 : aux origines de la guerre, la colonisation de l’Algérie, une société fracturée, les massacres de Sétif et Guelma en mai et juin 1945.

3.17 – Extrait des actualités de novembre 1954 : les attentats du FLN* pendant la « Toussaint rouge », qui marque le début de la guerre d’Algérie.

4.40 – Point histoire n°2 : les étapes de la guerre.

5.32 – Témoignage de M. Sellam, ses souvenirs d’une enfance dans un climat de guerre.

7.05 – Témoignage de M. Soufi : tout jeunes, M. Soufi et un ami choisissent de secourir un appelé français poursuivi par des fellagas*.

8.46 – Point histoire n°3 : une guerre fratricide. Dans chacun des deux camps, des luttes parfois violentes opposent des groupes aux visées différentes. Dans le camp algérien MNA (Mouvement National Algérien), FLN* (Front de libération national) et harkis* (supplétifs* algériens de l’armée française) s’opposent ; dans le camp français les partisans des négociations sont attaqués par l’OAS* (organisation de l’armée secrète). Considéré comme un traître, le Général de Gaulle est l’objet de plusieurs attentats.

10.05 – Témoignage de M. Taieb. Algérien bénéficiant de la pleine citoyenneté française, en raison de l’engagement de son père sergent-chef des zouaves gazé pendant la première guerre mondiale, Adda Taieb est sous-officier de l’armée française dès avant la guerre. Favorable à l’Algérie française il souhaitait que soit enfin instaurée l’égalité des droits entre « pieds noirs* » et Algériens musulmans. Selon lui, le FLN* a progressé en raison de la grande misère dans laquelle la colonisation a maintenu les Algériens. « L’Algérie, nous ne l’avons pas perdue militairement mais politiquement » affirme-t-il.

12.26 – Témoignage de M. Fauth. Plus d’un million de jeunes français ont été appelés* en Algérie. M. Fauth a été l’un d’eux. Il découvre la réalité algérienne à Constantine (voir carte ci-dessous) et comprend progressivement que les adversaires sont des « résistants » comme ceux que la France a connus pendant la seconde guerre mondiale, par exemple dans le Vercors (célèbre « maquis* » pendant la période de l’occupation allemande de la France). En tant que sous-officier, il se décrit comme un « privilégié », et dit avoir vécu, comme tous les militaires basés dans les villes, coupé de la population algérienne. Il n’a pas de souvenir marquant. M. Sellam a le même sentiment.

17.51 – M. Soufi a, lui, des souvenirs traumatisants : deux de ses oncles ont été fusillés. Il se rappelle des scènes de rafles et un échange avec un appelé favorable à l’indépendance de l’Algérie.

18.49 – M. Taieb, algérien de nationalité française, membre de l’armée française lorsque la guerre commence, n’est pas à proprement parler un harki*. Il évoque ici ces supplétifs* algériens de l’armée française, enrôlés de force, poussés à s’engager pour fuir la misère ou désireux de rester français. Ils ont été victimes d’une vengeance féroce du FLN au moment de l’indépendance. M. Taieb se rappelle avec émotion les règlements de compte à Oran qui ont fait, selon lui, 3700 morts en deux jours.

22.14 – MM. Sellam et Taieb évoquent la cohabitation entre juifs et musulmans en Algérie. Pour M. Sellam, malgré des remarques antijuives fréquentes, supportées avec résignation, de nombreux liens unissaient les juifs et musulmans. Ces derniers demandaient parfois aux juifs de prier pour le retour de la pluie. Pour M. Taieb, le décret Crémieux (1870), qui a donné la pleine citoyenneté aux seuls juifs, a attisé les inimitiés. M. Sellam souligne qu’au moment de l’indépendance le décret a eu des conséquences tragiques pour les juifs algériens : cette citoyenneté française les a obligés à fuir leur pays avec les pieds noirs [les juifs étaient présents en Algérie au moins depuis la période romaine.] Le décret Crémieux a été « cher payé » selon lui.

28.04 – Point histoire n°4 : Les accords d’Evian. La fin de la guerre d’Algérie.

28.45 – A Vava inouva, chanson kabyle* du chanteur Idir récemment disparu, présentée par Nina.

32.55 – Séance de questions des élèves présents :

– L’après-guerre, comment a-t-il été vécu ? Réponses de M. Sellam puis de M. Fauth, qui évoque la question importante du retour des appelés, dont les traumatismes ont le plus souvent été ignorés.

– Les indépendantistes algériens, rebelles ou résistants ? Réponse de M. Sellam.

Lexique :

Appelés : français appelés en Algérie pendant leur service militaire. Ils seront 500.000 au plus fort de la guerre.

Fellagas : rebelles algériens.

FLN : Front de libération nationale fondé en 1954. L’ALN (armée de libération nationale) est sa branche militaire.

Harkis : supplétifs (appuis) algériens des forces françaises. Selon les historiens, environ 60 000 harkis seront victimes de représailles à la fin de la guerre.

Kabyle : originaire de Kabylie, région montagneuse située au nord-est d’Alger.

Maquis : groupe de résistants basés dans les lieux isolés (montagnes…).

OAS : Organisation de l’armée secrète. Groupe terroriste regroupant des Français hostiles à l’indépendance de l’Algérie.

Pieds noirs : Français d’Algérie d’ascendance européenne.

Supplétif : qui vient compléter. Les harkis étaient enrôlés en tant que compléments pour l’armée française.

Il est fortement conseillé d’améliorer ses connaissances en écoutant les interviews de spécialistes sous ce lien.

https://www.onac-vg.fr/une-exposition-numerique-sur-les-memoires-de-la-guerre-algerie

QUESTIONNAIRE

1- Ecoutez les différents « points histoire » (le minutage est indiqué dans la fiche « contenu du programme ») et rédigez une chronologie faisant apparaître les événements importants. Donnez des chiffres.

2- 10.05 mn : témoignage de M. Taïeb. Expliquez cette phrase “La guerre d’Algérie, nous ne l’avons pas perdue militairement, nous l’avons perdue politiquement.”

3- 12.26 mn : témoignage de M. Fauth. Que comprend le jeune appelé quant à ses “adversaires” ? A qui les compare-t-il ?

Que comprend-il de leurs motivations ?

4- Lorsqu’il évoque l’année de sa vie passée en Algérie, M. Fauth déclare qu’il ne garde “aucun souvenir marquant de cette période”. Pourquoi ?

6- 22.14 mn : comment les musulmans et les juifs cohabitaient-ils ? De quels exemples précis M. Sellam se souvient-il ?

Quel décret explique que les musulmans aient pu éprouver un certain ressentiment à l’égard des juifs ? En quoi consistait ce décret ?

7- Pourquoi selon M. Sellam pourquoi les juifs ont-ils “chèrement payé” cette loi ?

UNE

EXPOSITION DE L’ONAC

L’exposition de l’ONAC Guerre d’Algérie : histoire commune, mémoires partagées ? a été présentée au CDI au mois de mai 2019. Toutes les classes de 3e ont travaillé sur cet ensemble à partir d’un questionnaire adapté.

Le complément numérique à cette exposition revient sur les principales notions à connaître grâce à de courtes interviews vidéo de spécialistes. Il peut être consulté à cette adresse :

https://www.onac-vg.fr/une-exposition-numerique-sur-les-memoires-de-la-guerre-algerie

UN ROMAN

POUR MIEUX COMPRENDRE

LA SOCIETE ALGÉRIENNE

Un été algérien de Jean-Paul Nozière, raconte l’histoire d’une amitié entre deux enfants, compromise par la violence de la guerre.

https://www.babelio.com/livres/Noziere-Un-ete-algerien/256696

REMERCIEMENTS

Le collège remercie chaleureusement Mme Lethenet (ONAC) et M. Galeotti (Lycée des Pontonniers) pour leur aide précieuse.